──── 目次 ────

● クチコミワードを把握して発信する

● クチコミワードについて解説

● 中小企業・小さなお店におけるクチコミ集客事例とポイント

────────────

サポート先より「クチコミ集客をしたい」の依頼があった場合、クチコミ設計を整えていくのですが、その際に重要なのが「クチコミワード」「クチコミシナリオ」になります。

今回は「クチコミワード」について綴りたいと思います。

クチコミ集客を増やしたいのなら

クチコミワードを把握して発信

〜口コミは自然発生しない?

.

サポート先でのヒアリングの際、よくお話に出てくるのが

「一度、食べてもらえたらクチコミで拡がると思うのですが…」

「1回使ってもらえたら、良さは感じてもらえるハズです!」

残念ながら、この思考では

いつまでたってもクチコミは拡がりません。

「黙っていても、お客様がクチコミしてくれる」

そのようなことは 殆どありません。

.

但し、以下の場合は例外になる場合もありまして

飲食店で

人に教えずにはいられないほどの「映えメニュー」だったり

今まで感じたことのないくらいの

素敵な空間(内装・雰囲気)だったりすると

スマホで撮影→SNSでクチコミ・拡散につながりやすいですね。

.

これは

●感情が動いて、人に伝えたくなる

●それを伝えるため・拡散するための道具(スマホ)がある

2つの条件が整っているから、クチコミ設計+シナリオを考えなくても、お客様は直感的・衝動的にクチコミしてくれるのです。

.

では、先にあった

「一度、食べてもらえたらクチコミで拡がると思うのですが…」

→基本的に「味」「食感」等を重視のメニュー(料理)

「1回使ってもらえたら、良さは感じてもらえるハズです!」

→ 基本的に「満足感」等を重視の商品・サービス

この状態を、どうすれば

クチコミ(→拡散)→集客につなげることができるのか?

.

それは

「クチコミワード」を明確にし、スタッフ全員で共有。

販促物やPOPなど、お客さんが目につく場所に「クチコミワード」を出来るだけたくさん記載しておくこと。

.

.

クチコミワードとは何なのか?

.

まだ、来店・購入したことがないお客様が「クチコミワード」を見て、来店・購入のキッカケになる言葉(特定されたワード)であり、キャッチコピー的要素のこと。

.

●「クチコミワード」で新規集客を設計 の場合

.

例えば、Googleマップのクチコミに

「スタッフさんが優しくて接客が良かったです」

というクチコミの書き込みと

「段差がなく、通路も広くベビーカーでもラクラク通れました」①

「赤ちゃんを寝かせることができる、奥行きが広いシートが便利」②

というクチコミでは、どちらの方が具体的でイメージしやすいでしょうか?

もちろん後者ですよね。

①②などの「子連れに優しい店」の要素は、

「子育てママ」「ファミリー層」には 心に響くワードです。

このようなクチコミを見ると「記憶してもらいやすくなり」⇒「来店の可能性が高まる」のです。

子育てママさんにとっては「有益な情報」ですからね ^_^

そう、この「有益な情報」こそが クチコミ設計で一番重要な要素です。

.

このように「来て欲しいお客様に響くワード(状況・シチュエーション)」を考え、スタッフ共有+発信していくことが

クチコミ集客につながってゆくのです。

黙っていても、お客様はクチコミしてくれることは 殆どありません。

理想のお客様イメージがない場合は、お店・会社(商品・サービス)か持つ資産(リソース)を把握して、それを打ち出すことがクチコミ集客に繋がります(別ブログ記事にて)

.

「クチコミワード」が見つけられない場合は、お客様に聴くのもひとつの方法です。

はじめてのお客様には聞きづらい場合は、常連のお客様・スタッフ/周囲の中で

理想のお客様像に近い人に聴いてみるのも、ひとつの方法です。

では「クチコミワード」の作り方+クチコミ設計の考え方はどうすれば?

また、別の記事にて

.

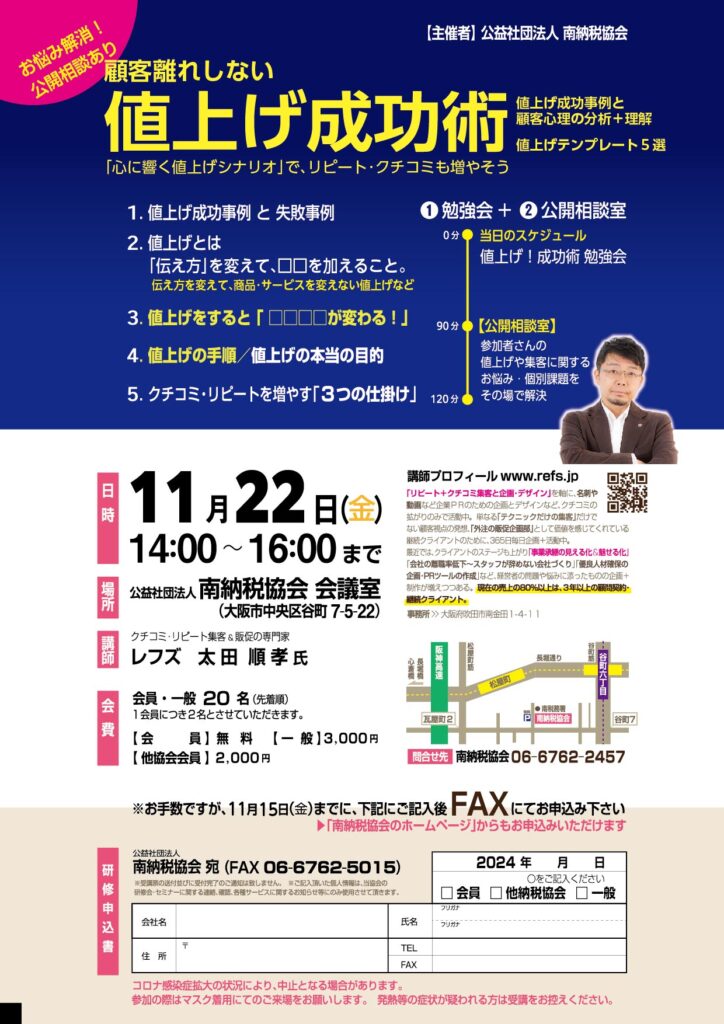

クチコミが増えれば「値上げ」しても顧客離れの可能性が低くなります。

.

中小企業・小さなお店におけるクチコミ集客事例と設計:5つのポイント

.

中小企業がクチコミ集客で成功するためには、対象顧客(ターゲット)の心を掴み、共感を呼ぶ戦略が不可欠です。

今回は、イメージしやすい具体的な事例と設計を5つのポイントで解説します。

.

1.顧客体験の向上と共感醸成

.

【事例】地域密着型の美容室が、顧客一人ひとりの髪質やライフスタイルに合わせたオーダーメイドのヘアケアプランを提供し、高い顧客満足度を実現。

クチコミ設計

パーソナライズされたサービス:顧客データを活用し、一人ひとりのニーズに合わせた提案を行う。先方の要望+スタイリストの提案=理想のスタイル提案。

丁寧なコミュニケーション:カウンセリングを重視し、顧客の悩みや希望をしっかりと聞き出す。カウンセリングシートを設けるなど、カット・カラー施術と違う場所で行うと「顧客満足度は向上する」など

おもてなしの心:感謝の気持ちを伝えるなど、顧客との関係性を深める。世間話や顧客個人の情報をカルテなどに記載、他のスタッフと共有できるような仕組みづくり。

.

2.SNSを活用したクチコミの拡散

.

【事例】ハンドメイドアクセサリーショップが、Instagramで商品の魅力を写真や動画で発信し、フォロワーとの交流を活発化。そのやり取りが見えることで、他のフォロワーも親近感が増す。また定期的に「こんなアクセサリーが欲しい」など、一緒に作っている感(プロセスエコノミー)を楽しむ機会などを設けるなど。

クチコミ設計

ビジュアル重視:高品質な写真や動画で商品の魅力を視覚的にアピール。完成品ではなく、制作途中・プロセス写真や動画もフォロワーからすると魅力的な場合もある。

ハッシュタグ戦略:関連性の高いハッシュタグを活用し、潜在顧客へのリーチを拡大。

インフルエンサーマーケティング:マイクロインフルエンサーとコラボし、ターゲット層へのアプローチ。または近隣店舗などとのコラボ企画等。

.

3.クチコミプラットフォームの活用

.

【事例】レストランが、食べログやGoogleマップなどのクチコミサイトに積極的に情報を掲載し、高評価を獲得。行ったことがないお店には不安があります。それを解消するために、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の情報を充実させて更新しておく。

クチコミ設計

プロフィールの充実:店舗情報やメニューなどを詳細に記載し、集客に繋げる。

クチコミへの返信:顧客からのクチコミに丁寧に対応し、信頼感を醸成。

キャンペーンの実施:SNSなどへのクチコミ投稿を促すキャンペーンを実施し、クチコミ拡散を増やす。

.

4.オフラインでのクチコミ促進

.

【事例】カフェが、来店者にアンケートを実施し、意見や感想を収集。その結果を参考にメニューやサービスを改善し、顧客満足度向上に繋げる。アンケートはカンタンなモノ(数値評価など)にしておき、たくさん集めることで「お客様満足度◯◯」などの素材として活用できる。また、詳しくアンケートや希望も書けるよう(聞けるよう)にして、新商品・新MENU開発にも活用することで「自分の意見が役に立った」と顧客がクチコミをする場合が多い。

クチコミ設計

アンケートの実施:顧客の声を直接聞き、改善点を見つける。

リピーター向け特典:リピーターに限定した割引や特典を提供し、来店頻度を高める。

紹介キャンペーン:顧客紹介で割引クーポンを進呈するなど、紹介を促進する。

.

5.クチコミを誘発するコンテンツマーケティング

.

【事例】IT企業が、自社のサービスに関するノウハウをブログ記事や動画で発信し、業界の専門家としての地位を確立。「◯◯に強い会社」「実は◯◯が得な会社」などクチコミワードを意識することで、人はクチコミしやすくなる。

クチコミ設計

顧客の悩み解決:顧客が抱える問題や疑問を解決するようなコンテンツを提供。

共感できるストーリー:企業の理念やビジョンを伝えることで、共感を呼ぶ。

質の高いコンテンツ:専門性の高い情報や役立つ情報を発信し、信頼性を高める。

.

まとめ

クチコミ集客は、一朝一夕にできるものではありません。継続的な取り組みと、顧客との信頼関係構築が重要です。上記を参考に、自社の強みを活かしたクチコミ集客戦略を立ててみてください。

.

【補足】

ターゲット顧客の特定:どのような人にどのような情報を届けたいのか、明確なターゲットを設定することが重要です。

競合分析:競合他社のクチコミ状況を分析し、自社の強みを明確にする。

効果測定:施策の効果を定期的に測定し、改善に繋げる。

これらのポイントを踏まえ、自社の状況に合わせて戦略をカスタマイズすることで、より効果的なクチコミ集客を実現できます。

.

さらに詳しく知りたい場合は、以下の点について教えてください。

- あなたのビジネスの業種

- ターゲット顧客層

- 現在の口コミ状況

- 抱えている課題

より具体的なアドバイスをさせていただきます。

.

▼お問い合わせ・ご相談はコチラ

https://www.refs.jp/contact/