こんにちは!

世界一わかりやすい値上げの専門家、レフズ合同会社・太田順孝です。

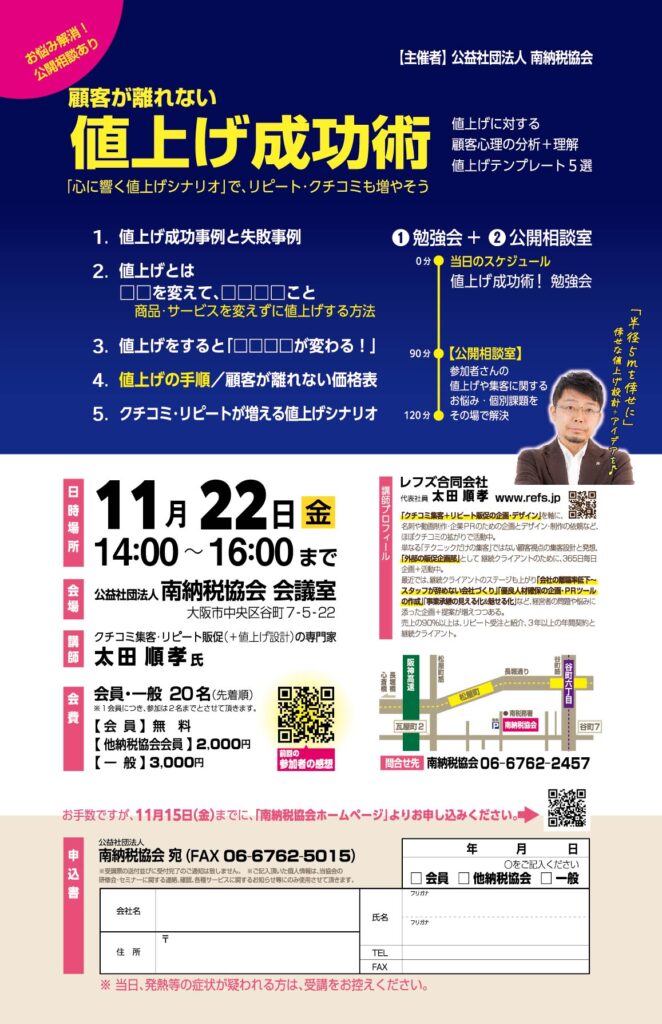

「顧客が離れない値上げセミナー」では、時間の都合で話せない内容ですが、実はとても重要で質問が多いのでブログ記事にしておきますね。

昨今、ニュースを見ない日はないほど「値上げ」という言葉が飛び交っていますね。原材料費の高騰、人件費の上昇、物流コストの増加など、企業を取り巻く環境は厳しさを増しており、多くの企業が値上げに踏み切らざるを得ない状況にある現状。

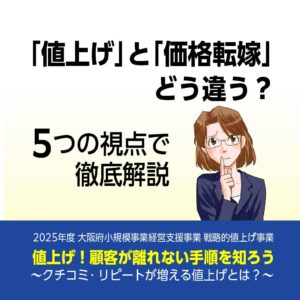

しかし、この「値上げ」と混同されがちな言葉に「価格転嫁」というものがあります。皆さんはこの二つの言葉の違いを明確に説明できますか?

実は、この「値上げ」と「価格転嫁」は、似ているようで少し異なる概念であり、その違いを理解することは、企業の持続的な成長戦略を考える上で非常に重要です。

今回は、この「値上げ」と「価格転嫁」の違いについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。

.

.

.

きっと この記事を最後までお読みいただければ、上記のような「価格改定のお知らせ」ではマズイのでは?

そう感じるかと思います。

あなたのビジネスにおける今後の価格戦略のヒントが見つかるなど、お役に立つ内容になれば幸いです。

.

「値上げ」と「価格転嫁」の5つの視点で詳細解説

まず、結論から申し上げますね。

「値上げ」とは?⇒ 企業が提供する製品やサービスの販売価格を引き上げること。

「価格転嫁」とは?⇒ 原材料費や人件費などのコスト上昇分を、商品・サービスの販売価格に上乗せして顧客(取引先)に負担してもらうこと。

これだけだと少し分かりにくいかもしれませんね。

ここから、それぞれ5つの視点から深掘りしていきましょう。

.

1. 目的の違い

▼ 値上げ

値上げの目的は、多岐にわたります。最も一般的なのは「利益率の改善」です。

コストが増加していなくても、ブランド価値の向上、新たな付加価値の提供、あるいは市場での優位性を確立するために戦略的に価格を引き上げる場合があります。

例えば、競合他社との差別化を図るために高品質な素材に切り替えたり、より高度・充実したサービスを提供したりする際に、それに伴って価格を改定することがあります。これは、企業の成長戦略の一環として行われる攻めの姿勢とも言えます。

▼ 価格転嫁

価格転嫁の目的は、主に「コスト上昇分の吸収」です。

原材料費の高騰、エネルギー価格の上昇、最低賃金の引き上げなど、企業努力だけでは吸収しきれない外部要因によるコスト増が発生した場合に、その増加分を販売価格に上乗せすることで、収益性を維持しようとします。これは、企業の存続や現状維持のために行われる経営存続対策です。

■■■ 業種別事例 ■■■

▼ 値上げの例

高級レストランが、希少な食材の仕入れや、新たなシェフによる独創的なメニュー開発によって、客単価を大幅に引き上げる。これは、単なるコスト増の補填ではなく、提供価値の向上とブランドイメージの確立を目的とした戦略的値上げです。

▼ 価格転嫁の例

食品メーカーが、小麦や食用油などの国際相場高騰を受け、既存商品の内容量を維持したまま販売価格を引き上げる。これは、原材料費のコスト増を消費者に転嫁することで、利益率の低下を防ぐことを目的としています。

.

2.要因の違い

▼ 値上げ

値上げの要因は、内部要因と外部要因の両方が考えられます。

内部要因としては、新技術の導入による生産性向上、研究開発費の回収、ブランドイメージの刷新、新しい市場への参入などが挙げられます。

外部要因としては、競合の動向、需要の高まり、顧客の購買意欲の変化なども価格改定の要因となり得ます。企業が自社の判断で、より高い収益性を目指すために行うことが多いです。

▼ 価格転嫁

価格転嫁の要因は、ほぼ外部要因に限定されます。

具体的には、国際的な原材料価格の変動、原油価格の高騰、為替レートの変動、最低賃金の上昇、物流費の高騰、電気代やガス代などのインフラコストの上昇などが挙げられます。企業努力だけではどうにもならない不可避なコスト増が、価格転嫁の直接的な引き金となります。

■■■ 業種別事例 ■■■

▼ 値上げの例

アパレルブランドが、持続可能な素材への切り替えや、生産過程での環境負荷低減に取り組むことで、その付加価値を価格に反映させる。これは、企業の倫理観や社会貢献という内部要因に基づく値上げです。

▼ 価格転嫁の例

運送会社が、燃料費の急激な高騰により、荷主への運賃を引き上げる。

これは、外部要因である燃料価格の高騰に直接反応した価格転嫁です。

.

3. 顧客へのメッセージと受け止められ方の違い

▼ 値上げ

値上げを行う際、企業はしばしば「より良いものを提供する」「新しい価値を創造する」といったポジティブなメッセージを発信します。顧客は、その価格上昇に見合うだけの価値や体験が得られると判断すれば、納得して受け入れる傾向があります。

例えば、「品質向上」「新機能追加」「サービス拡充」といった説明があれば、顧客は価格上昇を「投資」と捉えることができます。

▼ 価格転嫁

価格転嫁の場合、企業が発するメッセージは「コストが上がったので、価格を上げざるを得ない」といった、ややネガティブなニュアンスを含むことが多く見受けられます。顧客は、単に「以前と同じものが高くなった」と感じやすいため、不満や抵抗感を持つ可能性があります。そのため、企業はコスト増の背景を丁寧に説明し、理解を求める努力が必要になります。

■■■ 業種別事例 ■■■

▼ 値上げの例

スマートフォンメーカーが、最新のAI機能やカメラ性能の大幅な向上をアピールし、新モデルの価格を引き上げる。顧客は、その技術革新や体験価値の向上に期待し、価格上昇を受け入れやすいです。

▼ 価格転嫁の例

ファミリーレストランが、電気代や人件費の上昇を理由に、既存メニューの価格を据え置きながらも、セットメニューの割引率を縮小する。顧客は、実質的な値上げと感じ、家計への影響を懸念する可能性があります。

.

4. 戦略的意図の違い

▼ 値上げ

値上げは、企業の成長戦略や競争戦略と深く結びついています。

市場でのポジショニング変更、プレミアムブランドとしての地位確立、収益性の高い事業への集中、あるいは新規事業への投資原資確保など、より積極的に企業の未来を形作るための選択として行われます。意図的に価格を引き上げ、それに見合う顧客層を再構築するという攻めのマーケティング戦略でもあります。

▼ 価格転嫁

価格転嫁は、主にコスト増加による収益悪化を防ぎ、既存の事業モデルを維持するための防衛的な戦略です。

事業継続性を確保することが最優先であり、現状の利益水準を維持することで、企業の体力を保つことを目的とします。

市場シェアの維持や、事業撤退を避けるための最終手段として行われることもあります。

■■■ 業種別事例 ■■■

▼ 値上げの例

宿泊施設が、客室の大規模リノベーションや、コンシェルジュサービスの拡充、体験型アクティビティの導入などを行い、高級路線に転換して宿泊料金を引き上げる。

これは、ターゲット層の変更とブランド価値の向上を目的とした戦略的値上げです。

▼ 価格転嫁の例

製紙会社が、輸入パルプの価格高騰を受け、トイレットペーパーなどの家庭紙の卸売価格を引き上げる。

これは、原材料費の上昇により、赤字転落を防ぐための事業継続戦略です。

.

5. 値上げ実施タイミングと判断基準の違い

▼ 値上げ

値上げのタイミングは、企業が市場の動向/競合の価格設定/顧客の需要/自社の生産能力などを総合的に判断し、最適な時期を計って決定します。

新商品の発売時、サービスのアップデート時、あるいはブランドイメージを刷新するような節目など、ポジティブな要素と結びつけて実施されることが多いです。

▼ 価格転嫁

価格転嫁のタイミングは、主にコストの変動に強い影響を受けます。

原材料価格が一定の閾値を超えた場合、あるいは人件費や物流費などの上昇が企業の収益を圧迫し始めた場合に、緊急避難的に実施される場合が多く見受けられます。市場の状況や競合の動向も考慮に入れつつも、コスト上昇という不可避な状況に迫られて判断せざるを得ない側面が強いです。

■■■ 業種別事例 ■■■

▼ 値上げの例

ソフトウェア開発会社が、年間アップデートの提供開始に合わせて、サブスクリプション料金を改定する。

これは、新機能の追加というポジティブなタイミングでの値上げです。

▼ 価格転嫁の例

パン屋が、小麦粉の価格が数カ月連続で高騰している状況を受け、パンの価格を数円単位で値上げする。

これは「コスト増」が経営を圧迫し始めたタイミングでの価格転嫁です。

.

【まとめ】賢い価格戦略で生き残るために

いかがでしたでしょうか?「値上げ」と「価格転嫁」は、どちらも販売価格を上げるという点では共通していますが、その目的、要因、顧客へのメッセージ、戦略的意図、実施タイミングのすべてにおいて大きな違いがあることをご理解いただけたかと思います。

現在の厳しい経済環境において、企業が生き残っていくためには、単にコストを販売価格に転嫁するだけでなく、戦略的な「値上げ」を通じて、新たな価値を創造し、顧客に提供していくことが不可欠です。

もしあなたが経営者であれば、自社の「値上げ」は、単なるコスト補填のための「価格転嫁」になっていないか、もう一度見つめ直してみてください。顧客に納得感を与え、むしろ「ありがとう」と言ってもらえるような「価値ある値上げ」こそが、これからの時代を勝ち抜くための重要な戦略となるでしょう。

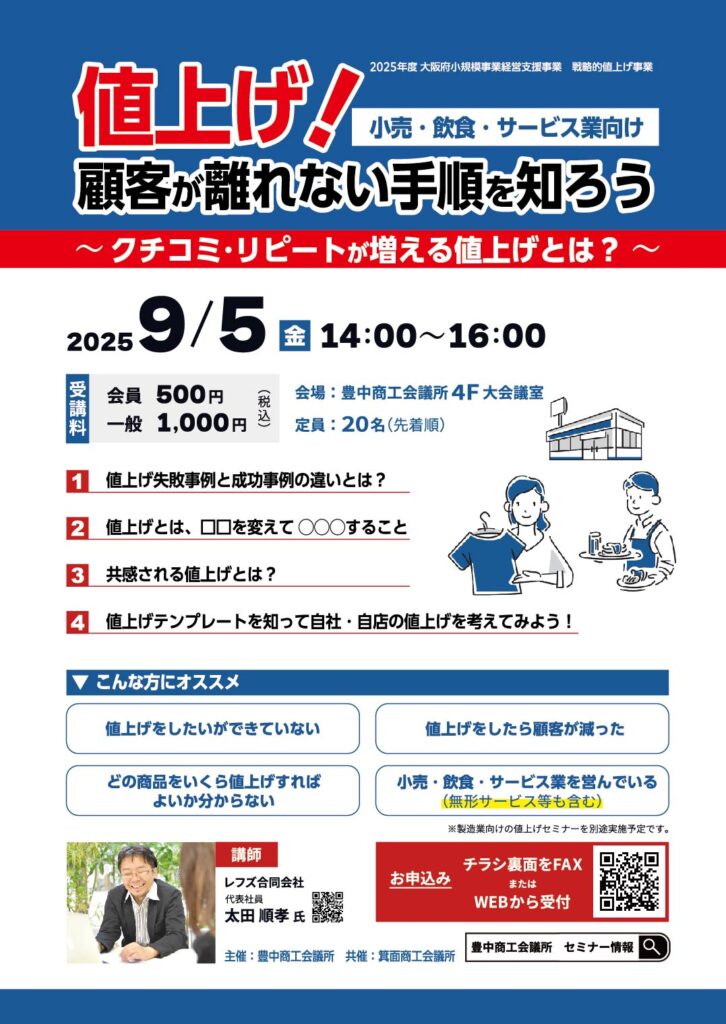

そして、そのための具体的な方法や、値上げを成功させるためのマーケティング戦略についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ弊社のセミナーや個別相談をご検討ください。

次回の記事では「値上げを成功させるための顧客コミュニケーション術」について深掘りしていきたいと思います。

レフズ合同会社

世界一わかりやすい値上げの専門家 太田順孝

【お問い合わせ先】コチラ

.

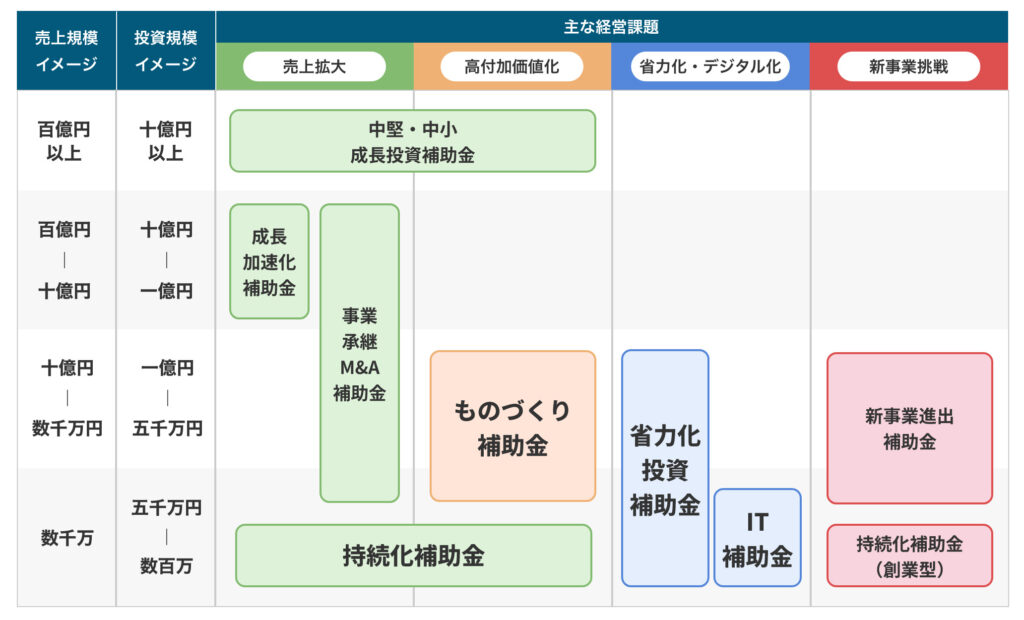

▼ 目的(経営課題)別の補助金一覧